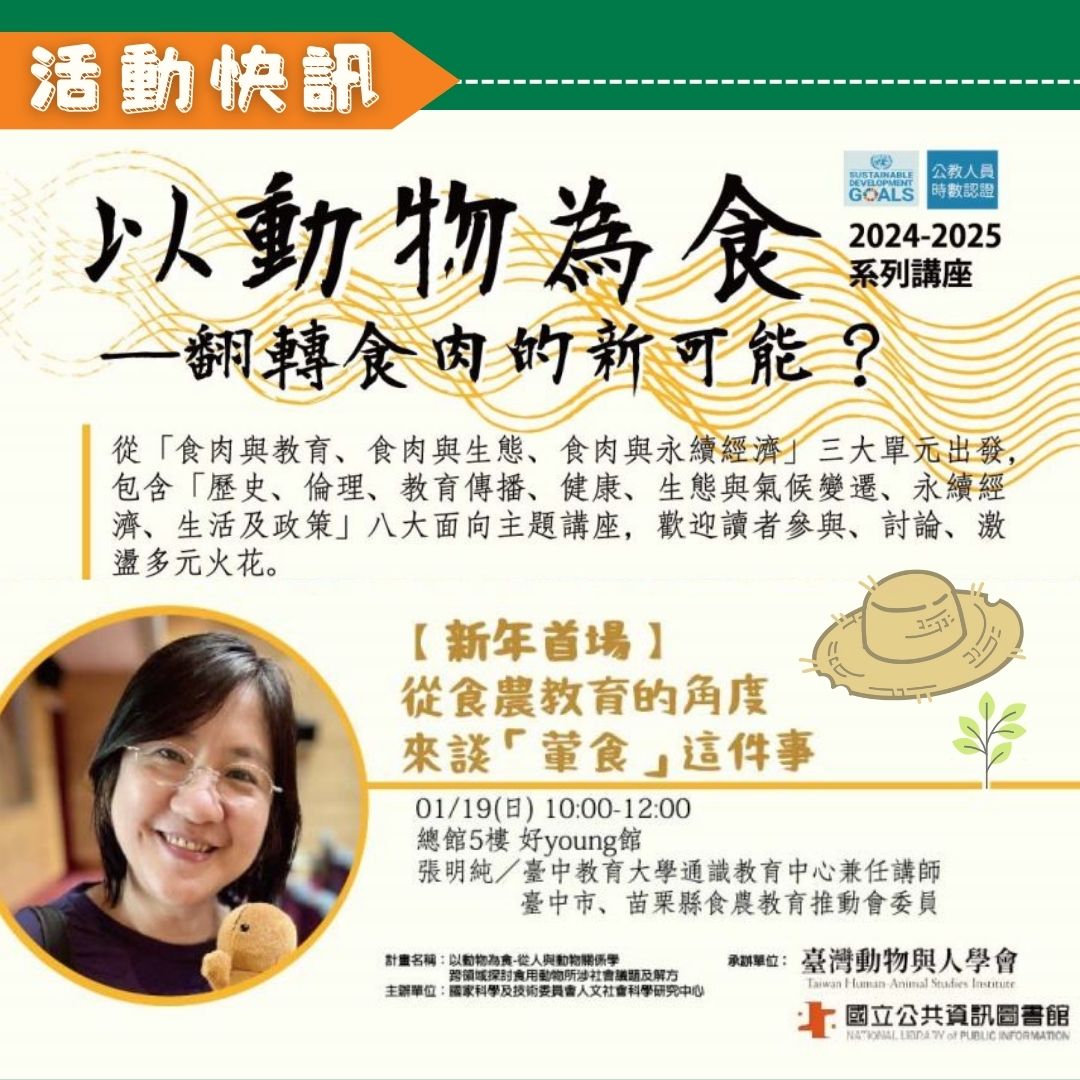

講者:張明純/台中教育大學通識中心兼任講師

講座時間:2025年1月19日(日)10:00 - 12:00

文:王鉉淯(關懷生命協會 副研究員)

本場位於公共資訊圖書館舉辦的講座,題目為〈從食農教育的角度來談「葷食」這件事〉,邀請到台中教育大學通識中心兼任講師──張明純老師主講。

▲張明純老師講座現場

葷食的文化意義

在演講的一開始,張老師問了與會讀者一個問題:「為什麼當我們提到過年圍爐,我們都會想到大魚大肉(葷食)?」張老師指出,在過年大魚大肉(葷食)對華人來說是有生活環境與歷史脈絡的「文化意義」:第一,祭祖──以豐盛的葷食在重要節日展現對祖先的敬意;第二,富貴吉祥的象徵──葷食往往投射華人們對幸福的想像(比如「魚」象徵年年有餘);第三,補充平時不足的蛋白質──在往時物資缺乏的時代,也只有過年時能夠好好吃頓營養的。張老師指出,人類在飲食中富含文化的建構,而從人類學、社會學的角度,張老師提問本場演講最核心的提問──我們該如何看待「葷食」這件事?

從歷史角度看食物生產

接著,張老師從歷史的角度闡述現代的食物生產體系。在第二次世界大戰後,全世界迎來戰後嬰兒潮,全球人口快速成長;而為了滿足快速增長的人口,食物生產走向「工業化」。在資本主義和食物生產「工業化」共同發展下,已開發國家國民的營養提升;食物生產的「工業化」看似解決了全球的糧食問題,但卻也衍生了更為嚴重的環境困境:溫室氣體排放量上升、食物浪費、生態破壞議題與動物福利問題等。此些議題都是20世紀的新興全球議題,由此張老師指出食物生產對於世界的影響,而「葷食」正是這些危機裡的關鍵因素。

從人類生理角度看「葷食」

接著,張老師以人類生理的角度來分析人類的飲食習慣。張老師指出,從人類的原始期即為「雜食者」,有幾個重要科學證據:第一,牙齒結構──人類的牙齒具備門齒(咬斷植物)、臼齒(磨碎植物性食物)、犬齒(撕裂肉類);第二,腸道長度──人類腸道長度介於肉食與草食長度之間,適合多樣化飲食;第三,胃部──人類的胃部能分泌只會出現在肉類中的彈性蛋白的消化酵素;第四,代謝作用需求──人類必須從植物中攝取Vitamin C,以及必須從動物性食物中攝取Vitamin B12。張老師指出,若從生理的觀點來看,人類是雜食動物,和「葷食」有著長遠的關係。

▲張明純老師介紹原始人類的飲食模式

現代素食的三大樣態與素食倡議

在介紹完人類生理角度與葷食的關係後,張老師接介紹了「素食」的現代三大樣態與現今的素食倡議。張老師指出現今的素食主要有三個因素,分別是宗教、環保與健康,此三種因素共同構成了現代社會素食文化的蓬勃發展。而在素食倡議上,張老師指出有一個重要的倡議脈絡──動物福利。動物福利的素食倡議是由哲學角度發展出來的,哲學家指出,人類是唯一發展出「理性」和「道德」的物種,從這個角度來看,人類對動物存在著義務關係;而完善動物福利、提倡不利用動物的素食倡議,則是人類履行其道德責任的具體實踐。

從文化角度看葷食

在接下來的演講,張老師再以文化的角度談論葷食的意義。張老師提問,早期的人類如何解決屠殺動物作為食物所帶來的不安?

張老師以台灣原住民族的狩獵文化為例。台灣原住民族透過文化祭儀對被捕殺的動物「表達敬意」,比如說達悟族有飛魚季、賽夏族有矮靈祭。儀式還具有社群規範的效果──社群的文化機制能夠節制族人對於野生動物的捕獵。但張老師指出,在社會進入現代性[1]主宰,強調理性與效率的時代後,當今的屠宰業並不存在如此的文化機制來規範人類對於動物的剝削;人類對於動物的敬意蕩然無存,商業模式的邏輯導致「降低食物成本」的思維成為主流,而動物在這個過程中成為蛋白質商品,而非應被尊重的生命體。

從生態觀點看葷食

最後,張老師指出,我們常從個體的角度來看待葷食,卻經常忽略了從「物種群體」和「生態觀點」的角度來看待食肉這件事。張老師以美國的生態學家和環境保護主義者奧爾多·利奧波德(Aldo Leopold)的《沙郡年紀》裡所提到的「像山一樣思考」,提醒與會讀者,食物的選擇會牽動食物鏈的平衡,我們也應該從生態的角度來思考食肉這件事。

▲張明純老師介紹奧爾多·利奧波德(Aldo Leopold)的《沙郡年紀》

結語

本場演講,張明純老師透過各個面向──文化意義、歷史角度、人類生理角度、文化角度、生態觀點──帶領與會讀者理解「以動物為食」的葷食文化會帶來的各種影響,最終讓與會讀者們自行思辨自己與葷食文化之間的關係。

[1] 所謂現代性意旨世界進入「現代」生活的特徵,比如民族國家、資本主義、工業化等。

延伸閱讀

Aldo Leopold(2024)。沙郡年紀(二版):像山一樣思考,荒野詩人寫給我們的自然之歌【世紀之書・自然經典系列】〔李靜瀅譯〕。果力文化。(原著出版年:1986)

Michael Pollan(2012)。雜食者的兩難:速食、有機和野生食物的自然史〔鄧子衿譯〕。大家出版。(原著出版年:2007)