奧許維茲之後不再有抒情詩?!

如果誠如阿多諾(Ardorno)所言,「奧許維茲之後不再有抒情詩」;那麼,可以有漫畫嗎?

二次大戰時期,德國納粹在波蘭所設置的奧許維茲集中營(Aschwitz),成為當代歐陸思考反省的核心位址─無論是對政治制度的再思、對現代性的質疑聲討、或者對於「他者」的倫理學反省,無一不試圖逼視奧許維茲所打開的黑洞。

如此一個有如黑洞的傷口,讓所有接近它的光都被折曲或吞噬,或許因此才有阿多諾的哀悼─似乎,面對奧許維茲,語言失去了它的再現能力,更何況抒情詩歌,盡皆難以完整呈現此一黑洞深淵的情景。難道,對於奧許維茲最為貼切、甚至是唯一貼切的描述和再現,就是黑暗與沉默嗎?「不可再現」以及「無法言說」,難道就是奧許維茲的核心和本質嗎?

戰後一整批思想家、藝術家、甚或電影導演,竭盡全力,以各種角度、多重視野、繁複形式去切近、觀看、呈現奧許維茲,以萬花筒多稜鏡來折射這一處沒有光的所在,累積了可觀的成果,讓倖存者得以指認而獲得安慰,讓加害者失去托辭而無以遁逃,讓後來者學會記憶並汲取教訓。

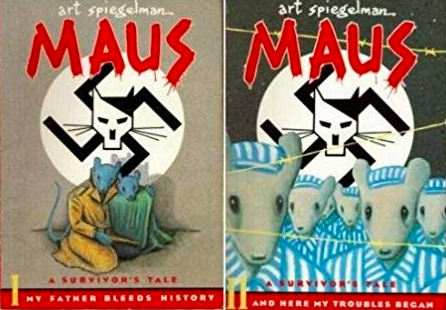

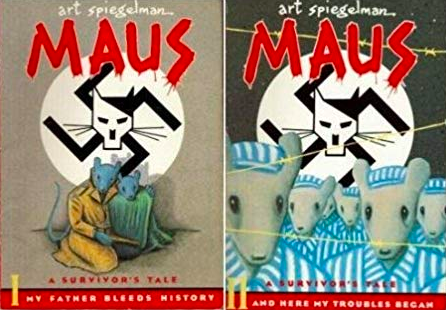

在這批成果豐碩的反思作品之中,美國紐約前衛漫畫家阿特‧斯匹格曼(Art Spiegelman),追溯了父母經歷奧許維茲集中營的家族受難史、連帶了猶太族裔浩劫,進而創作的《鼠族》兩冊,卻令人詫異又驚歎地以漫畫/連環圖的形式,回應了此一提問,並且以這兩本兼具史詩(epic)和悲劇(tragedy)格局和精神的作品,推翻、否定了阿多諾那句充滿絕望的、哀悼式的斷語。

創作背景與內容概述

斯匹格曼從1978年開始構思與繪製《鼠族》的原初內容,直到1980年正式在雜誌RAW連載。1986年集結了第一冊,1991年發行第二冊;創作過程從發端到完結歷時十三年。《鼠族》引起的廣泛迴響,除了反映在銷售上以及獲獎上的可觀成績,也因為它的漫畫形式引人入勝,而受到眾多教師的歡迎,在歷史領域以及文學領域中,《鼠族》經常是引導各級學生思考大屠殺的指定教材,是故網路上累積了豐富的相關教學資料、巨細靡遺的情節條列、論述分析。在獲得普立茲奬(Pulitzer Prize)的二十五年之後,又隆重推出了具有紀念與研究價值的MetaMaus(2011)。綜而言,《鼠族》被許多評論者視為空前的漫畫,或漫畫中的漫畫,具有經典地位。

《鼠族》的內容來自漫畫家本人對父親Vladek的口述訪談,呈現今昔交錯的兩條敘事軸線。在第二冊的開頭,斯匹格曼跳脫出圍繞奧許維茲的劇情,反身講述了自身創作的瓶頸、以及伴隨第一冊叫好叫座之後接踵而來的困擾─版稅版權問題、出版社要求、好萊塢改編劇本的誘惑。事實上,《鼠族》絕非只有奧許維茲,斯皮格曼還把奧許維茲故事「內嵌」於父與子、倖存者和第二代、家族史與小我之間,一場漫長的聆聽對話的框架之中。這意味著,斯皮格曼清醒地意識到:漫畫裡所能夠呈現的奧許維茲,乃是從特定一位倖存者口中所述說出來的、因而是必然帶有主觀濾鏡的版本─斯皮格曼也如實畫出父親說故事途中時而抓頭撓腮地努力回想,時而記憶混淆、時序錯置的時刻。

大歷史、家族史小說、田野民族誌

最能突顯此種主觀篩漏必然之惡的,莫過於斯匹格曼母親的缺席。父母於戰前邂逅、相戀、結連理,納粹崛起之後週遭親友一個一個被帶走翦除,最終只剩夫妻二人彼此扶持,在集中營內歷經生離死別,幸而在戰後皆倖存得以重聚。然而,母親在斯皮格曼成人時期的1960年代無預警地自殺身亡了。出於複雜陰暗的理由和衝動,父親竟將母親於戰時逃亡受苦時期書寫、戰後重新憑藉記憶重寫的日記本付之ㄧ炬;因此,母親的見證永遠湮沒了,斯皮格曼的《鼠族》也永遠無法完整周全。母親的自殺動機始終成謎,對斯皮格曼父子皆造成創傷,斯皮格曼也讓母親「缺席」(absent)的創傷和缺口,自始至終保持「在場」(present),好似陰魂不散,始終縈繞著這一家人。正如奧許維茲本身,雖然已成歷史,但事實上它永不成為過去(past),將始終屬於當下(present),要求當代人不斷返回它、省視它、回應它,使它不再發生、使它沒有未來(future)。

斯皮格曼的亡母弔詭的「缺席/在場」,也波及、體現在他繼母的身上。父親的續弦近乎是年邁的他「廉價的家庭看護」,他對她吹毛求疵、百般挑剔、頤指氣使,不時把她和亡妻比較,也時時懷疑她圖謀遺產。父親對繼母的苛刻和爭吵,斯皮格曼似乎一直袖手旁觀、從不介入,遑論主持性別正義了;甚至,斯皮格曼連帶也對繼母不時語出挖苦:「妳煮的咖啡很難喝耶,哈哈。」更有甚者,繼母同樣也是集中營的倖存者,斯皮格曼卻從未想到詢索她的證言,父子關於奧許維茲的訪談,似乎形成共同書寫歷史的男性同盟,遺漏她、排斥她。書中,她總是像女侍應生端上咖啡就告退,或者始終待在訪談現場之外的隔壁房間,煩惱柴米油鹽以及斯父親的偏執跋扈,甚至,在連環畫格裡,她也總是退居背景或被排擠到框邊角落。身為女性,僥倖逃脫集中營的屠戮,卻恐怕永難逃出父權社會的壓迫─除非死亡…彷彿,繼母此際的女性弱勢處境,向讀者暗暗遙指了當年亡母自殺的可能動機之一。斯皮格曼應該意識到了這一點,不但未曾隱瞞,甚至如實呈現繼母的委屈,甚至還多添了一筆插曲:父親不假辭色地歧視、排斥在紐約街區偶遇的黑人─他似乎沒有意識到,這其實無異於納粹對於猶太人的種族岐視。至此,對於他者的賤斥,不再只侷限於奧許維茲之內─或許,每個人心底都有一座小小的奧許維茲,即使是親身經歷奧許維茲的倖存者,也不例外。

總括而言,《鼠族》不只是奧許維茲的歷史紀錄,它也是家族史小說,更是一本人類學民族誌。斯皮格曼不但經由家族離散的受難史勾連納粹的惡刑史,也向我們展示了訪談的工具與技巧、倫理、阻礙;尤其,當受訪的「土著」或「報導人」是訪問者的父親時,工作甚至可能比白種人類學家訪談黑皮膚部落族人還要更加艱難─有時,最親近的人反而才是最疏遠的他者。同時,在訪談現場缺席但又不斷復返的、無法訴說自身見證的亡母,以及始終隨侍在側、卻從無機會講述集中營體驗的繼母,都尖銳地指出了權力運作不只存在於訪談的男性兩造,也存在於被排除在田野之外的、緘默不語或被迫噤聲的女性。凡此種種,讓這本作品近乎堪稱一本漫畫版本的田野調查教戰手冊。

猶太人的擬鼠化脈絡

早在造成猶太人浩劫的納粹之前,歐洲就已經有了悠久的反猶太人歷史;幾世紀以來的排猶史,漸次形成了把猶太人比喻為老鼠的賤斥傳統。這甚至可以追溯到對於歐陸黑暗時代大瘟疫的集體記憶和恆久恐懼:中古世紀席捲歐陸的黑死病,咸認乃是鼠疫所致。卡謬(Albert Camus)的長篇小說《瘟疫》,即是從主角踩到了一隻軟綿綿的死鼠,揭開了一整個由黑死病所帶來的末日劇場。此外,文藝復興之後資本主義萌發,隨著貿易風在世界範圍內的吹送流動,鼠族也藏匿挨擠在商船底腹裡的壓艙石底、糧食麻袋中、原物料或穀物的容器內,開始了牠們的遷徙與長征─同時,善於商賈的猶太人(比如莎翁筆下的威尼斯商人),其金融匯兌的資本流動,也在同一條船上。於是,對於瘟疫的恐懼,也逐漸隱喻了歐陸幾個世紀以來的反猶太傳統:對於善於經商、甚至放高利貸的猶太人「吸血」的猜忌與恐懼。

然而,二次大戰之後,納粹惡行的揭露,使得賤斥猶太人的傳統獲得反省、成為政治正確。同時,就像性/別進步運動之中,對「Queer」語意進行激進急轉的挪用和改造,把原為貶抑、賤斥用語的「怪胎」反轉成正向積極、具有生產力的(或富於消費力的)「酷兒」。

在二戰之後美國成為全球首強國的脈絡之下,鼠族也逐漸改變了牠的形貌。在東岸華爾街猶太銀行家、以及西岸好萊塢猶太製片人的攜手合作打造之下,以各種形象改造的工程,把本來被納粹及歐陸反猶太人傳統所賤斥的鼠族,轉化為1920年代米老鼠(Mickey Mouse)以降的一整趟鼠族翻身的大長征之旅。我們從美國卡通之中,儼然可以追溯出一個系譜:米老鼠Mickey(迪士尼於本土的王國創建以及在海外的帝國撒播)、太空飛鼠(美式超人英雄以及正義聯盟、或者「世界警察」的權力者形象)、小鼠都華(家人情感與家庭價值的再鞏固,美國「大鎔爐論述」的家庭通俗劇與兒童版)、史蒂芬史匹柏的美國鼠譚(猶太移民版本的美國夢)、料理鼠王(閒暇階級消費性旅遊美食之旅)…。至於左翼史坦貝克的《人鼠之間》,顯然乏人聞問、殊難被納入整套右派保守論述,也很難被加以商品化。所以,斯皮格曼至今未同意好萊塢改編搬演《鼠族》,也拒絕發行公仔玩偶一類的周邊衍生商品,其立場應要置入這個脈絡方可理解。

以動物連環圖來再現悲劇歷史

文學藝術的類型或文類(genre),其位階的高低尊卑,以布迪厄的文學場域觀來看,其實始終是由菁英階層的文化資本來加以排序、來劃定階級的。從古典或經典的史詩和悲劇,直到廉價通俗羅曼史小說,乃是一整套價值品味的光譜,自高而低、森嚴有序。於是,阿特‧斯匹格曼以漫畫形式(comics)來講述史詩(epic),無疑就是一種對「高眉/精緻文化」(high/elite culture)和「低眉/大眾俗民文化」(low/mass culture)之間的齟齬和區劃,加以牴觸和挑戰,同時也是一種跨越領域的實驗。

此外,以動物故事來指點人類存在處境或者隱喻人類歷史,也屬於此一拮抗實驗的傳統。文學史上的動物寓言,無論是伊索寓言(Aesop Fables)、克雷洛夫寓言(Krylov’s Fables)、格林童話(Grimms’ Fairy Tales)、安徒生童話(Andersen’s Fairy Tales),以迄喬治‧歐威爾(George Orwell)的《動物農莊》(Animal Farm),都藉由動物形象,折射、進而透視人類情狀。

然而,這些以動物作為議論或敘事的載體,在政治光譜上跨幅廣泛。它既可帶有進步政治的批判意涵,也可能是保守政體的鞏固強化;它可以是政治上的迂迴曲筆,檯面上明寫動物的嘻玩聒噪爭逐、私底下其實是在針砭政經權力的衝突;它也可能是民間庶民的口傳故事,蒐集起來就意外地成為對一整個民族的肯定和謳歌;它也可能是保守價值體系針對孩童所進行的一整套道德教化課程,掌握權力者或既得利益者以此來進行自我複製和鞏固。

顯而易見,斯匹格曼乃是以漫畫體裁、動物弱肉強食的隱喻,以獸首人身的擬鼠化猶太人形象,站在批判法西斯主義的立場,來講述納粹集中營此一人類歷史上現代性的悲劇。

動物之臉

強調「倫理學作為第一哲學」的法國猶太裔當代哲學家李維納斯(Levinas),對於「他者」(the Other)、尤其是「他人之臉」及其重視,認為這是倫理誕生的關鍵。與李維納斯在哲學論辯上亦敵亦友的解構主義哲學家德悉達(Derrida),也在李維納斯辭世之後,轉向哲學和倫理學的切面,並開始討論動物和人之間的哲學界線。

兩人皆屬二次戰後從他者角度反思歐洲現代性的重要當代哲學家,若以他們的關注來看斯皮格曼的《鼠族》,那麼,書中鼠族的臉孔,就浮現出特殊又複雜的表情與涵義。

斯皮格曼的《鼠族》中,鼠族的臉一律光滑平板、極其簡潔,而且彼此之間幾乎沒有什麼差異區別,可說只是同樣一張臉配上不同的衣著服飾、人際互動、以及故事情境,藉此區分出不同的鼠/人物。因此,斯皮格曼安排的平板鼠族之臉,也好像成了一面鏡子或一面屏幕,帶有一種反射性和可投射性:空白之臉,好像預先設置了一個讀者進行心理投射的空白、移情的空間。這種美學上的「留白」,因此具有了高度的政治性。

首先,一張張光滑平板的鼠族臉孔,一方面表現了承受苦難而恍惚麻木、無辜無奈無表情的蒼白之臉,另一方面,這也反映了「國族政治權力抹殺個體性」的暴力:臉孔表情原本是個體獨特性的標誌,但鼠族們空白的、一式一樣的臉孔,似乎暗示了一種「可取替性」:個體的殊異獨特性被抹除、人被「異化」、「非人化」之後,最後只剩了下「編碼」和「代號」─而這正好就是納粹「猶太人最後解決方案」(即大屠殺浩劫)之前,集中營裡對待猶太人所採用的「現代化理性管理方式」。甚至,我們還可以說,早在集中營建立之前,不只猶太人被貶斥為「個體的鼠」、接著個體性被抹消、被「鼠族之集體」所覆蓋和抹銷,連納粹德國人本身,就已經在國族主義的動員之下,個個也都被去除獨特性和區別性、成了一式一樣的「貓族」。

其次,前述的動物寓言傳統之中,手法一般皆為「擬人化」─動物被剝除了它原本的樣貌,突然直立了起來,人模人樣,藉以影射與針砭真實人物。然而,「擬人化」這種文學轉化手法,其實恰恰好隱喻了人類與其它動物之間「刀俎魚肉」的權力關係:動物之所以為動物的各種生物特徵,被人類一一剝除,同時也被迫承載了、負荷了人類加諸其上的整套意義體系和象徵系統。比如說,這些被擬人化的動物,被迫穿戴人類各式各樣的衣帽服飾、裝束配件,成為一個帶有諷刺或影射意味的「角色」;換句話說,牠們在動物寓言之中,只能以人類的框架加以定義。

動物寓言之中,乍看只有動物、沒有人類;然而,其邏輯總是「以此喻彼」,以「在場的」(動物)指向一個「缺席的」(人物/人類);結果是,諷刺地反映了一個事實:動物永遠是人類歷史的缺席者。

特別的是,與動物寓言的「擬人化」徹底相反,斯皮格曼在《鼠族》中的手法,乃是刻意延續了德國納粹把猶太人貶低降格、加以動物化成為「鼠」,也就是把人加以「擬鼠化」。

最後,兩冊《鼠族》作品之中,人體和人臉只出現了兩次。首次出現於第一冊,斯皮格曼初出茅廬時代的早期作品之中,刊載於彼時紐約一份地下前衛漫畫刊物,名為《地獄星球上的囚徒》(Prisoners on the Hell Planet: A Case History,100-103);那是一篇鞣合了寫實主義和超現實風格、詭異陰暗甚至恐怖駭人的漫畫,描述母親自殺身亡之後,自囚於象徵性牢獄裡的斯皮格曼返家奔喪,面對悲慟崩潰、歇斯底里近乎瘋狂的父親。另外一次,則出現於第二冊第二章,人臉藏匿於面具背後:戴上鼠族面具的斯皮格曼本人,在作品叫好叫座之後,飽受營私逐利的出版商、記者、電影製片的糾纏,不堪其擾,加上創作瓶頸、以及身為探究浩劫悲劇的倖存者後裔所承受的抽象負荷,斯皮格曼求助於談話治療─心理醫師也是戴上了鼠族面具的人類,同時亦是集中營倖存者(41-47)。這兩處以人類形象現身的場景,無疑帶有後設意味:跳脫出漫畫文本,反身講述文本之外、現實生活中創作者的故事。然而,弔詭的是,這種突顯了「文本內/外」的後設裝置,反而折射了文本內外界線的稀薄或脆弱、裡外互滲交織:斯皮格曼講述母親自殺身亡的那篇早期創作,其恐怖詭異、既寫實又超現實的陰暗風格,難道不正像母親自殺一般,恰好就是集中營創傷的餘波與烙痕嗎?至於戴上鼠族面具的斯皮格曼及其諮商師,一方面再次強調猶太人被污名化、被迫戴上鼠族面具、甚至日後使得猶太人即使在浩劫之後,似乎也無法真正擺脫鼠族的面具與烙印,鼠族面具彷彿與原本的人臉逐漸混淆融合而成為人格的一部分──「人格」(personality)一詞的字源其實就是來自於「面具」(persona)。另一方面,此二「鼠族面具」段落,也進一步指出書中多處「佩戴面具」的場景:斯皮格曼的父母在逃亡途中,屢次戴上代表波蘭人的「豬臉」面具(亦即,鼠族戴上了豬臉),藉此喬裝來躲避納粹貓族的盤查獵捕。

附帶一提的是,日常生活中,始終以陰濕黝暗、毛茸茸形象出現的哺乳類齧齒門的鼠,在《鼠族》之中卻是以光滑乾燥、簡潔清爽的臉孔出現。這不只是連環畫中所常見的,倚賴線條簡潔化、輪廓抽象化的過程(有人會以「寫意」名之),這同時也可以說是一種「除毛工程」─連鼠族賴以覓食、藉以探測環境溫濕的鬍鬚都被拔除了,只剩下呈現表情的眉毛。然而,我們可以設想:如果斯皮格曼讓代表猶太人的鼠族之臉,皆以貼近日常生活中毛茸陰濕的、寫實的家鼠之臉呈現,那麼,讀者捫心自問是否還能夠克服自身對於家鼠的厭惡賤斥,進而同情、認同甚至喜愛代表猶太人的鼠族呢?這樣的設想絕非毫無意義的不相干提問,因為斯皮格曼在《鼠族I》中安排了一個弔詭矛盾、極其令人玩味的段落:父母在流亡途中,曾經借宿藏匿於某一波蘭農家不見天日的地窖裡;夜半時分,地窖裡的家鼠紛紛出洞覓食咬嚙,讓鼠族二人備感威脅和恐懼──此場景中的家鼠,就是陰濕毛茸的寫實之鼠,碩大猙獰,幾乎像撒旦一般邪惡崢嶸(147)。這一段落,並置了二種鼠的形象:寫實而遭受賤斥的鼠,以及讀者所能認同與同情的鼠族。如此的並置,暗示了斯皮格曼的「去毛工程」與二次戰後美國戮力為猶太人鼠族「去汙名化」之間的密切聯繫。

「框」與「格」的啟示:兩種閱讀

斯皮格曼的《鼠族》漫畫風格嚴守框格、不曾破格出血,閱讀之時引人多方聯想:一方面或許帶有暗示意味—納粹鐵籬的包圍封鎖、夾擠囚禁,讓鼠族只能在狹小窄仄的空間內(無論是隔離區或者集中營)四處碰壁、苟且求活、毫無出路;另外一方面,鼠族在小小嚴整框格內的逃竄掙扎,難道不也同時暗示了人類為了自身利益(無論是金錢或娛樂),囚禁各種動物並且加以擺布配置的掌控嗎?想一想,「工廠化農場」中那些被烙上編號成為經濟動物的牲口禽畜,或者動物園內滿足人類賞玩欲望、而終日在柵欄內因為精神異常而強迫症繞圈子的珍禽異獸,無一不是奧許維茲集中營從未坍毀、其實仍然在世界上持續運轉著的確鑿證據。

「連環圖」這種一格一格串連起來成為故事、但格與格之間又有嚴整的框線加以分隔的形式,如此既「連續」又「不連續」曖昧敘事體裁,也彷彿正好是歷史的隱喻:我們無法毫無罅隙地呈現歷史的渾然整體,歷史永遠是片段的連綴或補綴,既斷裂又聯繫。難道,這種矛盾悖反不也是納粹集中營歷史的隱喻嗎?它的整體樣貌,永遠無法被徹底窮盡、永遠無法被全景敞現,它將永遠只能一個段落一個段落地被揭發、召喚觀者試圖把它們組成一幅逼近歷史真相的圖像─就像對於黑暗夜空的丈量,我們永遠只能以點點星光的閃爍虛線所連綴而成的銀河星圖來加以指認。